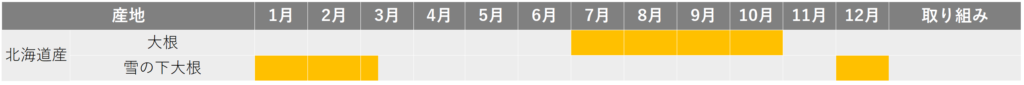

出荷カレンダー

「大根」

■出荷時期:7月~10月

■代表産地

・丸巳(北海道 東川町)

・あしだファーム(北海道 千歳市)

各生産者のこだわりの大根です。

「雪の下貯蔵大根」

■出荷時期:12月~2月

■代表産地

・松倉 貞義(北海道 函館市)

8月下旬に種をまき、10月下旬に一旦収穫し、その後凍らないよう工夫した土の中で越冬させ、再び12月に掘り起こします。こうした大根を【雪の下貯蔵大根】として販売しています。

寒い所で貯蔵された大根は、身を守るために糖分を高め、水分が外に出るのを防ぐため、甘くて水分がたっぷりのツユがとっても美味しい大根です。